El síndrome de Huicho Domínguez entre poder, riqueza y teatralidad del éxito

Por Maestro Zheng Gong

En la narrativa contemporánea del éxito, hay una figura que emerge con fuerza como símbolo de los excesos, la vulgaridad sofisticada y la banalización del poder: el nuevo rico que ostenta impone y convierte su fortuna en escenografía permanente. Esta figura, tan reconocible en nuestros días, bien podría resumirse con un nombre que proviene de la televisión popular latinoamericana de los años 90: Huicho Domínguez.

Huicho, personaje de telenovela, era un hombre común que se volvía millonario de un día para otro. Lo que seguía no era el ascenso de un ciudadano ejemplar, sino una transformación grotesca: atuendos ostentosos, cadenas de oro, una colección absurda de autos y una actitud condescendiente hacia quienes no habían tenido su suerte. Lo suyo no era una evolución personal, sino una amplificación de sus carencias. Y aunque se trataba de una caricatura, Huicho no estaba solo: era el espejo cómico de una realidad estructural.

Hoy, la realidad parece haber rebasado a la ficción. En los escenarios de poder global, se han multiplicado figuras que, sin formación profunda ni sentido de lo común, se alzan como referentes de éxito por el simple hecho de haber acumulado riqueza o influencia. Amparados en narrativas de genialidad empresarial, destino manifiesto o visión disruptiva, moldean no solo el consumo y la tecnología, sino también la política y la geopolítica. Junto a ellos, una nueva generación de millonarios mediáticos ha surgido desde las plataformas digitales, consolidando fortunas en tiempo récord a fuerza de viralidad, marketing personal y espectacularización del lujo. Desde yates, mansiones o jets privados, convierten la riqueza en contenido y la ostentación en una forma de autoridad. Ya no son excéntricos marginales: son protagonistas del orden mundial.

Pero este síndrome no es exclusivo del mercado o las redes sociales: ha contaminado también a la esfera política. Políticos de elección popular, presidentes/as, ministros/as o funcionarios/as de medio nivel asumen el poder no como servicio público, sino como vitrina. Adoptan lógicas similares de exhibición: discursos grandilocuentes, gestos diseñados para las cámaras, autos oficiales de lujo, séquitos convertidos en símbolos de estatus. En vez de representar a la ciudadanía, se representan a sí mismos; en vez de gobernar para transformar, gobiernan para posar. Lo más preocupante es que esta teatralidad no se queda solo en la apariencia: se alimenta también de la corrupción, del uso del cargo público para engordar fortunas personales y luego vanagloriarse de ello como prueba de astucia o superioridad. Así, el poder deja de ser un medio para servir y se convierte en botín; la corrupción no se oculta, se normaliza y hasta se exhibe como parte del “éxito”.

Más que la fortuna o el cargo que ostentan, lo inquietante es cómo lo convierten en espectáculo. Desprecian los procesos colectivos, trivializan el conocimiento y sostienen una lógica según la cual quien no tiene éxito o poder es porque no lo desea con suficiente fuerza. Al igual que Huicho, no agradecen, no reflexionan, no miran hacia atrás: exhiben, acumulan y, si es necesario, humillan. Todo es parte de un performance ininterrumpido donde el dinero es el vestuario, el poder es el escenario y el otro apenas un extra.

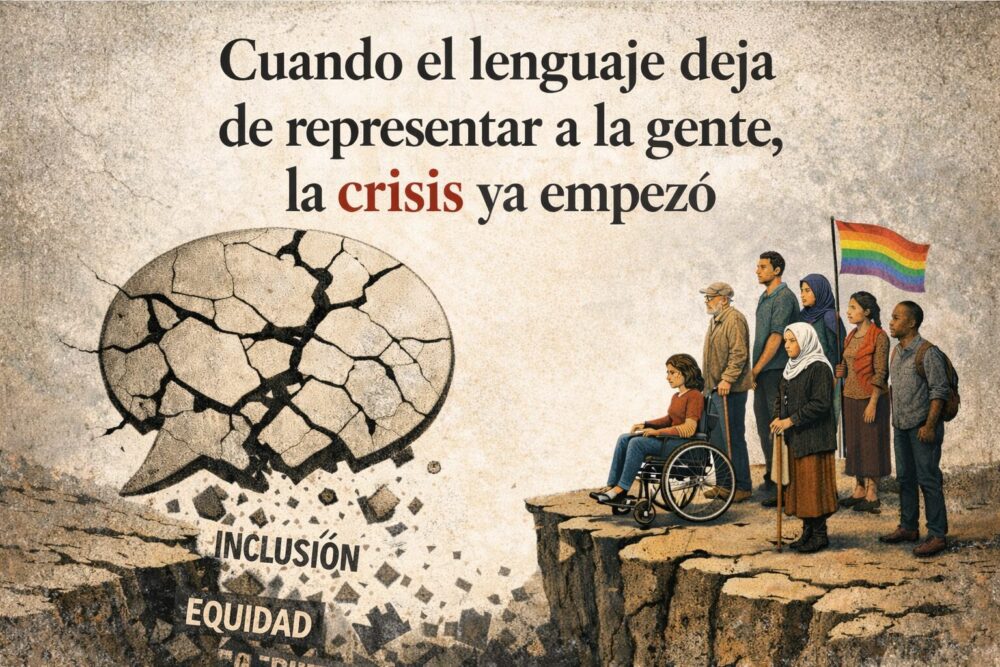

Esta teatralidad del éxito distorsiona profundamente los ideales de movilidad social y representación democrática. En sociedades marcadas por desigualdades históricas, la aspiración a mejorar las condiciones de vida es legítima y necesaria. Pero cuando el ascenso económico o político no va acompañado de una maduración ética, sensibilidad social o consciencia histórica, se convierte en otra forma de dominación, que no solo excluye, sino que ridiculiza. Estos “nuevos ricos” y “nuevos poderosos” no solo presumen su éxito: redefinen el éxito mismo para que coincida con su propia biografía. Naturalizan la desigualdad como precio de la innovación, romantizan la explotación como esfuerzo individual y trivializan la política como simple obstáculo burocrático. En este relato, el poder no se cuestiona, se representa. No se comparte, se monetiza. No se construye en comunidad, se impone por algoritmo o decreto.

Este fenómeno, que algunos desestiman como folclórico o anecdótico, tiene implicaciones graves para nuestras democracias. Porque cuando el liderazgo político se construye desde la soberbia y la exhibición, se destruye la idea de lo común. Cuando se normaliza que quien más tiene o más grita es quien más merece, se erosiona la noción de justicia. Y cuando se glorifica al triunfador sin escrúpulos, se margina al servidor público comprometido que trabaja sin reflectores.

Hablar del síndrome de Huicho Domínguez no es una nostalgia noventera ni una burla ligera: es una advertencia sobre los modelos que estamos legitimando. Porque entre la risa y la crítica, ese personaje sigue recordándonos que el dinero y el poder sin consciencia son apenas una caricatura con presupuesto. Y que, si no cuestionamos esa teatralidad del éxito, los cargos públicos dejarán de ser un espacio para servir y se convertirán, simplemente, en otro escenario más para posar.